一项穿越数百万年的发现,彰显了巴西科学的重要地位。里约热内卢州立大学、国家博物馆和里约热内卢联邦大学阿尔贝托・路易斯・科英布拉工程研究生院(Coppe/UFRJ)的研究人员在南极洲詹姆斯·罗斯岛发现了一种史前鱼类新物种。这份距今约6600万年的化石被认为是南极大陆迄今保存最完好的脊椎动物标本。

该研究发表于《自然·科学报告》并获得多家巴西媒体转载,不仅拓展了人类对白垩纪生物多样性的认知,更有助于理解地球气候变化历程。其中技术应用至关重要:化石表征通过核仪器实验室(LIN)的核工程计划中的微计算机断层扫描技术实现,揭示了肉眼无法观测的细节。

1、全球独有的鱼类

新物种被命名为Antarctichthys longipectoralis(南极长胸科),属于Dercetidae科(体形细长、头部突出的鱼类),但具有前所未见的特征:

- 胸鳍较该科其他成员更大

- 完全无齿

这些特性通过微CT技术得以揭示,该技术在不损坏原始标本的前提下实现了骨骼层的虚拟重建。

2、解密历史的技术

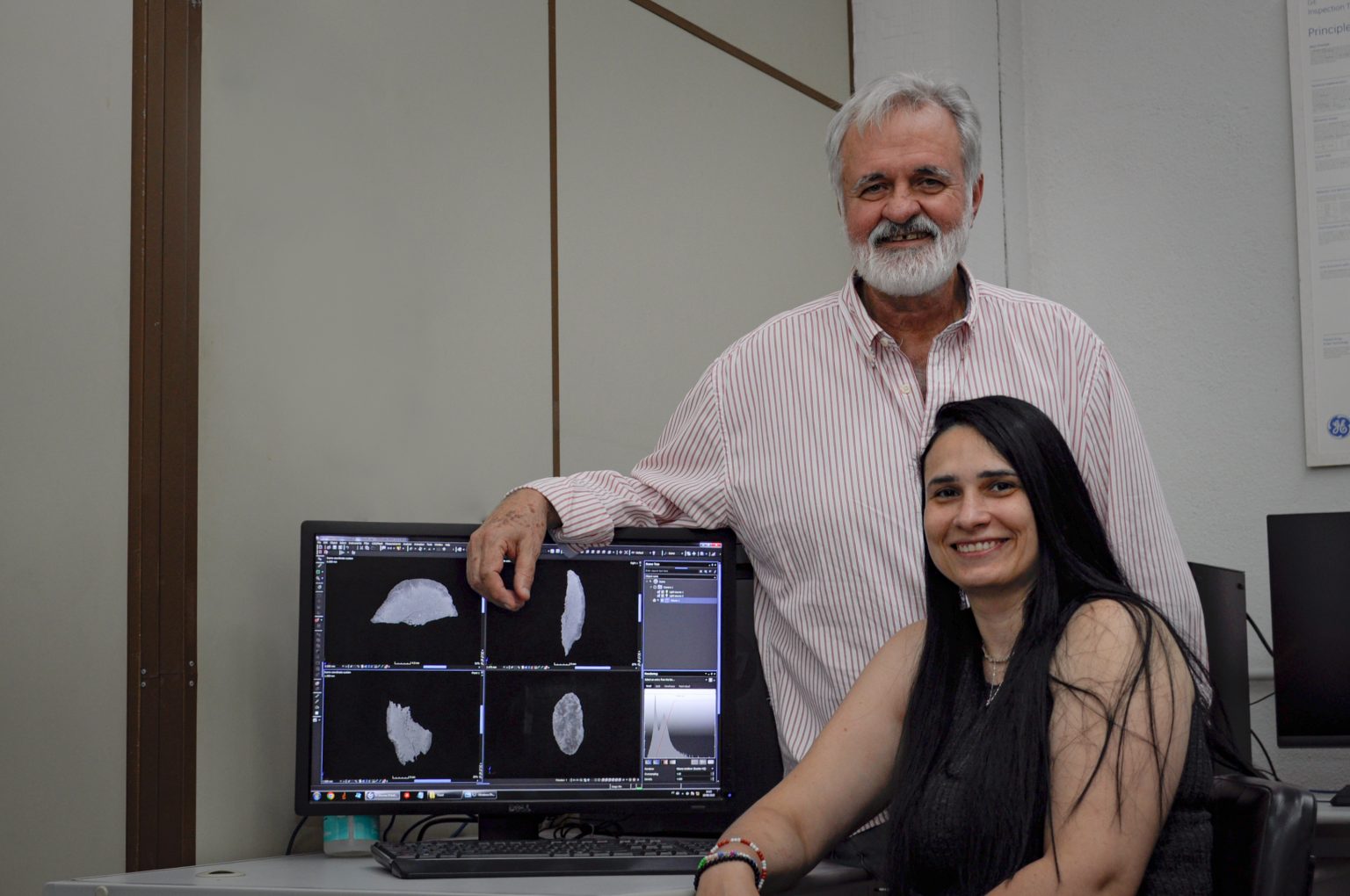

“在LIN实验室,我们利用电离辐射技术探索不可见之谜。通过接收化石样本进行分析,最终交付可供专家精准表征的图像,”Coppe核工程计划教授Ricardo Tadeu Lopes解释道。

该过程极为复杂:微CT生成的灰度图像差异极其细微,唯有通过先进技术才能区分岩石与骨骼结构。每幅三维重建图像将材料数字切片为微型模块——本案化石切片精度达30微米——从而重建体积并完整呈现骨骼结构。”

这相当于赋予标本新生,使其重现数百万年前的面貌”,负责图像处理的博士后研究员Olga de Araújo补充道。

3、重现失落的世界

通过Coppe提供的数据,古生物学家不仅成功描述新物种,更重建了白垩纪末期南极环境。6600万年前,这片冰封大陆年均气温介于20-30°C,植被茂盛(南洋杉、松树、蕨类植物),拥有包括鱼类、鸟类、爬行动物和两栖动物在内的多样化动物群。此发现进一步证实了南极洲与南美洲南部的历史渊源。

4、科学、技术与协作

这并非古生物学家与核工程师的首次合作突破。2021年双方合作曾发现Berthasaura leopoldinae恐龙化石,研究成果同样发表于《自然·科学报告》。”当技术与科学相遇,我们便能揭示隐藏数百万年的故事。这是对古生物学和地球生命演化研究的独特贡献”,Ricardo Lopes总结道。

内容转载自里约热内卢联邦大学官网